周大福“敲”了全球第一大码头运营商一笔?

周大福我们都熟,卖珠宝的,PSA国际我们也不陌生,全球第一大集装箱码头运营商,双方似乎风马牛不相及,但周大福曾从PSA国际手中赚走了30亿港币。

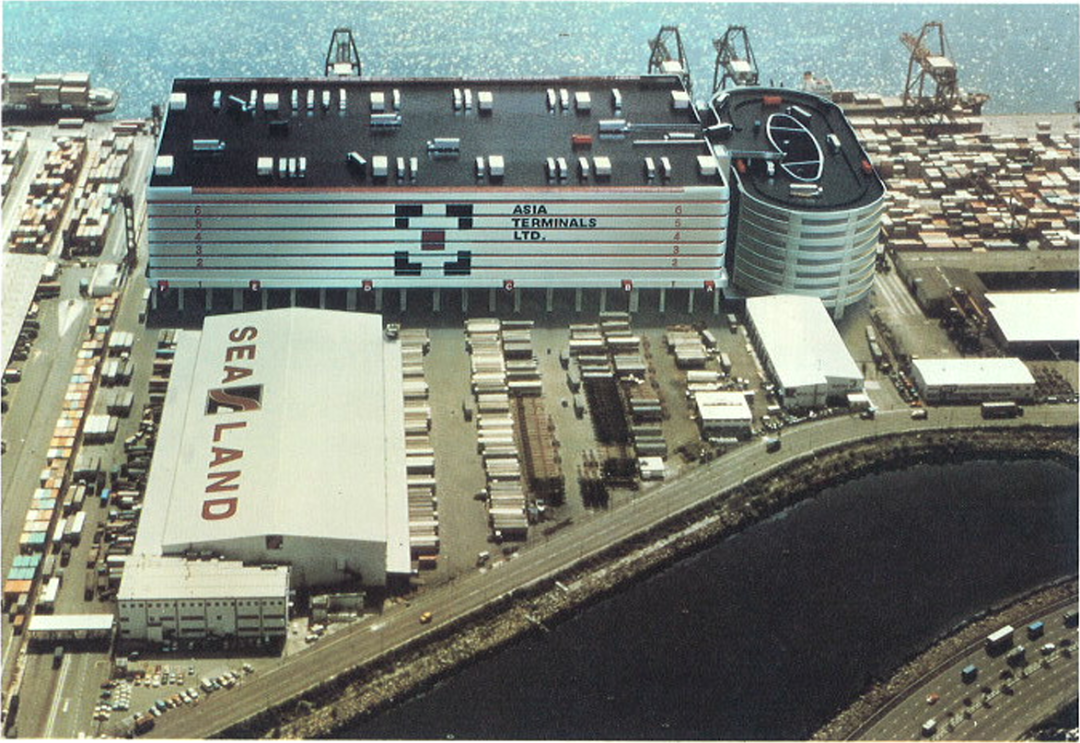

一切要追溯到香港回归前。1960年代,集装箱运输方兴未艾,港府决定由私人运营商开发集装箱码头。1970年,现代货箱(MTL)、九龙仓以及海陆联运(Sea-land,简称“海陆”)分别中标葵涌一、二、三号码头。当时现代货箱是英资,九龙仓由旗下日本大山船务运营二号码头,海陆还没被收购,英、日、美三方都逐利而来。后来,九龙仓控股现代货箱,CSX集团收购海陆后,将海运业务卖给马士基,码头业务则改名为环球货柜码头公司(CSX World Terminals)。

1972年,葵涌一号码头竣工。1974年,现代货箱中标五号码头,和黄旗下香港国际货柜码头(HIT)拿下四号码头合约。和黄后被李嘉诚收购,HIT现属于和记港口信托。

周大福怎么还没出场?别急。

到1976年,葵涌一至五号码头全部投产,香港一跃成为全球第四大集装箱港,仅次于纽约港、鹿特丹港与神户港。当时运营商之间就经常交换资产,HIT曾向九龙仓收购二号码头,转让给现代货箱,交换六号码头发展权。

1987年,香港港完成集装箱吞吐量343万标箱,首次登顶世界第一。1988年,六号码头启用,HIT拿下七号码头合约,1991年,中远-国际与现代货箱分别取得八号码头东部与西部泊位合约。

此时,香港港码头趋近饱和,外部对手新加坡港已然崛起。1990年,新加坡港超越香港港,成为世界第一。港府开始筹划港口扩建,1992年,港府将9号码头合约交给三家公司,分别是亚洲货柜码头(ACT)、现代货箱和HIT。此后,ACT与现代货箱达成协议,现代货箱将用八号码头西部泊位换取ACT在九号码头的两个泊位。

周大福闪亮登场,ACT由新创建、新鸿基、置地和环球货柜码头四家公司合资组成,新创建便是周大福的子公司。

一个卖珠宝的,怎么成了集装箱的搬运工了呢?其实周大福集团产业丰富,横跨地产、基建、交通、能源、文旅等多行业。同是地产巨头,长和早就在码头界呼风唤雨,旗下HIT占据了香港港半壁江山。当时码头业投资回报率极高,即使六号码头造价近10亿港元,运营商仍争先竞标其他码头。周大福也想在码头业分一杯羹,和另外两家地产巨头新鸿基、置地组团出手。(九龙仓在被船王包玉刚收购前,是置地旗下经营码头的联营机构)

1985年,周大福旗下新世界发展收购亚洲货柜公司49%股权,和海陆共同兴建亚洲货柜物流中心,后又陆续购入三号码头股权,持股33.34%,在三号码头扎根。

1997年,新世界和海陆又携手与天津港务局合资成立东方海陆集装箱码头,进入大陆码头业。2002年,周大福集团最终由新创建负责港口业务,当时,周大福旗下码头权益包括葵涌三号码头、厦门象屿新创建、天津东方海陆以及苏州惠苏国际。此后还持股过厦门海沧新海达、天津五洲国际、厦门集装箱码头集团等,在码头界留下过不少故事。

说回ACT与葵涌九号码头,九号码头虽然筹划很早,但临近香港回归,中英双方在土地开发方面存在争议,九号码头开发一直搁置,直到2000年才动工。到2004年,ACT与现代货箱交换码头,于2004年第四季度开始准备全面运营。

拖延许久,香港的码头业,已经不是最好的投资标的,周大福持股的三号码头就因为失去主要客户收入大跌,三号码头的控股股东——环球货柜的母公司CSX集团,也动起了出售码头业务的心思。

2004年8月,CSX集团宣布将出售环球货柜码头,和黄、九龙仓、中远太平洋(中远海运港口前身)、PSA国际、周大福等参与竞标。

在新加坡港与香港港的你追我赶中,也有着PSA国际与和黄的明争暗斗,PSA国际一直想进入香港码头,与和黄直接竞争,因此PSA国际做了两手准备,一边竞购环球货柜码头(持有三号码头及ACT股权),一边求购ACT其他股东股权。如果两手都成功,PSA国际将在香港港拿下3个泊位。

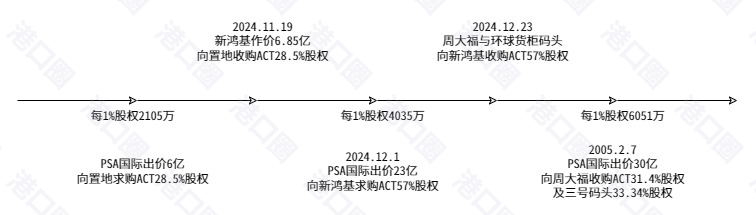

PSA国际先向置地求购其持有的ACT28.5%股权,出价6亿港元,相当于每1%股份价值2105万港元,可到了11月19日,另一股东新鸿基半路杀出,行使优先购买权,作价6.85亿港元收购置地股权,持股达到57%。

12月1日,PSA国际骑虎难下,出价23亿港元,收购新鸿基所持57%股权,此时ACT的估值已经飙到了每1%股份4036万港元。

另一边,12月9日,PSA国际在竞购环球货柜码头时,输给了财大气粗的迪拜港口(Dubai Ports International,DP World前身),后者斥资11.5亿美元,买下诸多码头,包括葵涌三号与八号码头权益。

雪上加霜的是,12月23日,周大福又和环球货柜码头联合收购新鸿基所持股权,其中周大福投入7.22亿元,股权增至31.4%,PSA国际第二次被截胡,新鸿基顺利套现,净赚约12亿港元。

被地产公司牵着鼻子走的PSA国际,还是没有放弃进入香港码头的计划,于2005年2月7日,向周大福收购ACT31.4%股权,三号码头33.34%股权,共计30亿港元,其中ACT作价19亿港元,每1%股份价值升到6051万元。此时,三号码头月吞吐量只有全盛期的十分之一, ACT更是还没开业。

PSA国际也许有战略考虑,也许是越想越气。2005年6月,又斥资9.25亿美元,向和黄收购HIT20%股权与中远-国际10%股权,并于2006年5月,出价43.88亿美元,收购和记港口20%股权。

自那以后,PSA国际长年稳居全球第一大集装箱码头运营商,和记则减少并购,依赖现有码头的自然增长,排名渐渐下滑。

港口圈认为,新鸿基、周大福几个地产巨头似乎把PSA国际耍得团团转,屡屡截胡交易,最终成功让后者高价接盘回报率不高的码头资产,但这其实是整个码头行业的大势所趋。曾经地产玩码头,现在码头搞地产,如今中国港口上市企业中ROE最高的上港集团,一项收入来源就是房地产。

在码头业,周大福、长和等多元化财团的淡化与退出(包括长和出售和记港口80%股权),最底层的逻辑是商业:码头不再是一门好生意。PSA国际、DP World乃至MSC等业务单一的港航公司的进取,则证明码头在垂直领域仍具有重要战略意义。